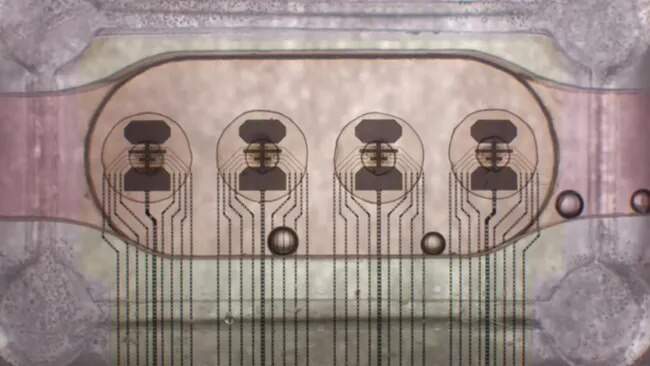

这一则消息揭示了瑞士初创公司FinalSpark推出的一项引人注目的新技术——Neuroplatform在线平台,其开创了可以远程访问16个人脑器官组织的先河。据报道,这一生物处理器号称拥有比传统数字处理器低100万倍的功耗,这种低耗电量的特性有望减少计算对环境的影响。例如,训练一个类似于GPT-3的大语言模型需要高达10GWh的电量,而这一生物处理器的部署将使这种能源消耗大幅降低。目前,Neuroplatform平台的运行依赖于一种独特的架构,被归类为湿软件,它由硬件、软件和生物的混合体构成,其中包括四个多电极阵列用于容纳活体组织,即脑组织的三维细胞团。

据FinalSpark透露,已经有9家机构获得了使用其远程计算平台的权限,这将有助于推动生物处理器的研究和开发工作。公司希望通过与这些机构的合作达成目标,即打造世界上首个活体处理器。报道称,有30多所大学对访问该平台表现出兴趣,这预示着生物处理器的发展潜力。与硅芯片长寿的特性相比,生物处理器的寿命预计约为100天。

教育机构想要访问该平台需要支付500美元(约3630人民币)的订阅费用,这一点也揭示了Neuroplatform的商业模式。FinalSpark还发布了一篇详细介绍其硬件和软件系统的本文,进一步展示了该公司在这一领域的技术研发实力。

介绍一下CPU的历史

CPU发展历史CPU是Central Processing Unit(中央微处理器)的缩写,它是计算机中最重要的一个部分,由运算器和控制器组成。

如果把计算机比作人,那么CPU就是人的大脑。

CPU的发展非常迅速,个人电脑从8088(XT)发展到现在的Pentium 4时代,只经过了不到二十年的时间。

从生产技术来说,最初的8088集成了个晶体管,而PentiumⅢ的集成度超过了2810万个晶体管;CPU的运行速度,以MIPS(百万个指令每秒)为单位,8088是0.75MIPS,到高能奔腾时已超过了1000MIPS。

不管什么样的CPU,其内部结构归纳起来都可以分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分,这三个部分相互协调,对命令和数据进行分析、判断、运算并控制计算机各部分协调工作。

CPU从最初发展至今已经有二十多年的历史了,这期间,按照其处理信息的字长,CPU可以分为:4位微处理器、8位微处理器、16位微处理器、32位微处理器以及正在酝酿构建的64位微处理器,可以说个人电脑的发展是随着CPU的发展而前进的。

Intel 年,英特尔公司推出了世界上第一款微处理器4004,这是第一个可用于微型计算机的四位微处理器,它包含2300个晶体管。

随后英特尔又推出了8008,由于运算性能很差,其市场反应十分不理想。

1974年,8008发展成8080,成为第二代微处理器。

8080作为代替电子逻辑电路的器件被用于各种应用电路和设备中,如果没有微处理器,这些应用就无法实现。

由于微处理器可用来完成很多以前需要用较大设备完成的计算任务,价格又便宜,于是各半导体公司开始竞相生产微处理器芯片。

Zilog公司生产了8080的增强型Z80,摩托罗拉公司生产了6800,英特尔公司于1976年又生产了增强型8085,但这些芯片基本没有改变8080的基本特点,都属于第二代微处理器。

它们均采用NMOS工艺,集成度约9000只晶体管,平均指令执行时间为1μS~2μS,采用汇编语言、BASIC、Fortran编程,使用单用户操作系统。

Intel 年英特尔公司生产的8086是第一个16位的微处理器。

很快Zilog公司和摩托罗拉公司也宣布计划生产Z8000和。

这就是第三代微处理器的起点。

8086微处理器最高主频速度为8MHz,具有16位数据通道,内存寻址能力为1MB。

同时英特尔还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但i8087指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算的指令。

人们将这些指令集统一称之为 x86指令集。

虽然以后英特尔又陆续生产出第二代、第三代等更先进和更快的新型CPU,但都仍然兼容原来的x86指令,而且英特尔在后续CPU的命名上沿用了原先的x86序列,直到后来因商标注册问题,才放弃了继续用阿拉伯数字命名。

1979年,英特尔公司又开发出了8088。

8086和8088在芯片内部均采用16位数据传输,所以都称为16位微处理器,但8086每周期能传送或接收16位数据,而8088每周期只采用8位。

因为最初的大部分设备和芯片是8位的,而8088的外部8位数据传送、接收能与这些设备相兼容。

8088采用40针的DIP封装,工作频率为6.66MHz、7.16MHz或8MHz,微处理器集成了大约个晶体管。

8086和8088问世后不久,英特尔公司就开始对他们进行改进,他们将更多功能集成在芯片上,这样就诞生了和。

这两款微处理器内部均以16位工作,在外部输入输出上采用16位,而和8088一样是采用8位工作。

1981年,美国IBM公司将8088芯片用于其研制的PC机中,从而开创了全新的微机时代。

也正是从8088开始,个人电脑(PC)的概念开始在全世界范围内发展起来。

从8088应用到IBM PC机上开始,个人电脑真正走进了人们的工作和生活之中,它也标志着一个新时代的开始。

Intel 年,英特尔公司在8086的基础上,研制出了微处理器,该微处理器的最大主频为20MHz,内、外部数据传输均为16位,使用24位内存储器的寻址,内存寻址能力为16MB。

可工作于两种方式,一种叫实模式,另一种叫保护方式。

在实模式下,微处理器可以访问的内存总量限制在1兆字节;而在保护方式之下,可直接访问16兆字节的内存。

此外,工作在保护方式之下,可以保护操作系统,使之不像实模式或8086等不受保护的微处理器那样,在遇到异常应用时会使系统停机。

IBM公司将微处理器用在先进技术微机即AT机中,引起了极大的轰动。

在以下四个方面比它的前辈有显著的改进:支持更大的内存;能够模拟内存空间;能同时运行多个任务;提高了处理速度。

最早PC机的速度是4MHz,第一台基于的AT机运行速度为6MHz至8MHz,一些制造商还自行提高速度,使达到了20MHz,这意味着性能上有了重大的进步。

的封装是一种被称为PGA的正方形包装。

PGA是源于PLCC的便宜封装,它有一块内部和外部固体插脚,在这个封装中,集成了大约个晶体管。

IBM PC/AT微机的总线保持了XT的三层总线结构,并增加了高低位字节总线驱动器转换逻辑和高位字节总线。

与XT机一样,CPU也是焊接在主板上的。

那时的原装机仅指IBM PC机,而兼容机就是除了IBM PC以外的其它机器。

在当时,生产CPU的公司除英特尔外,还有AMD及西门子公司等,而人们对自己电脑用的什么CPU也不关心,因为AMD等公司生产的CPU几乎同英特尔的一样,直到486时代人们才关心起自己的CPU来。

8086~这个时代是个人电脑起步的时代,当时在国内使用甚至见到过PC机的人很少,它在人们心中是一个神秘的东西。

到九十年代初,国内才开始普及计算机。

Intel 年春天的时候,英特尔公司已经成为了第一流的芯片公司,它决心全力开发新一代的32位核心的CPU—。

Intel给设计了三个技术要点:使用“类286”结构,开发微处理器增强浮点运算能力,开发高速缓存解决内存速度瓶颈。

1985年10月17日,英特尔划时代的产品——DX正式发布了,其内部包含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz,后逐步提高到20MHz、25MHz、33MHz,最后还有少量的40MHz产品。

DX的内部和外部数据总线是32位,地址总线也是32位,可以寻址到4GB内存,并可以管理64TB的虚拟存储空间。

它的运算模式除了具有实模式和保护模式以外,还增加了一种“虚拟86”的工作方式,可以通过同时模拟多个8086微处理器来提供多任务能力。

DX有比更多的指令,频率为12.5MHz的每秒钟可执行6百万条指令,比频率为16MHz的快2.2倍。

最经典的产品为DX-33MHz,一般我们说的就是指它。

由于32位微处理器的强大运算能力,PC的应用扩展到很多的领域,如商业办公和计算、工程设计和计算、数据中心、个人娱乐。

使32位CPU成为了PC工业的标准。

虽然当时没有完善和强大的浮点运算单元,但配上协处理器,就可以顺利完成许多需要大量浮点运算的任务,从而顺利进入了主流的商用电脑市场。

另外,还有其他丰富的外围配件支持,如(DMA控制器)、8259A(中断控制器)、8272(磁盘控制器)、(Cache控制器)、(硬盘控制器)等。

针对内存的速度瓶颈,英特尔为设计了高速缓存(Cache),采取预读内存的方法来缓解这个速度瓶颈,从此以后,Cache就和CPU成为了如影随形的东西。

Intel /严格地说,并不是一块真正意义上的CPU,而是配合DX的协处理芯片,也就是说,只能协助完成浮点运算方面的功能,功能很单一。

Intel SX1989年英特尔公司又推出准32位微处理器芯片SX。

这是Intel为了扩大市场份额而推出的一种较便宜的普及型CPU,它的内部数据总线为32位,外部数据总线为16位,它可以接受为开发的16位输入/输出接口芯片,降低整机成本。

SX推出后,受到市场的广泛的欢迎,因为SX的性能大大优于,而价格只是的三分之一。

Intel SL/DL英特尔在1990年推出了专门用于笔记本电脑的SL和DL两种型号的386芯片。

这两个类型的芯片可以说是DX/SX的节能型,其中,DL是基于DX内核,而SL是基于SX内核的。

这两种类型的芯片,不但耗电少,而且具有电源管理功能,在CPU不工作的时候,自动切断电源供应。

Motorola 摩托罗拉的是最早推出的32位微微处理器,当时是1984年,推出后,性能超群,并获得如日中天的苹果公司青睐,在自己的划时代个人电脑“PC-MAC”中采用该芯片。

但推出后,日渐没落。

AMD Am386SX/DXAMD的Am386SX/DX是兼容DX的第三方芯片,性能上和英特尔的DX相差无己,也成为当时的主流产品之一。

IBM 386SLC这个是由IBM在研究的基础上设计的,和完全兼容,由英特尔生产制造。

386SLC基本上是一个在SX的基础上配上内置Cache,同时包含SX的指令集,性能也不错。

Intel 年,我们大家耳熟能详的芯片由英特尔推出。

这款经过四年开发和3亿美元资金投入的芯片的伟大之处在于它首次实破了100万个晶体管的界限,集成了120万个晶体管,使用1微米的制造工艺。

的时钟频率从25MHz逐步提高到33MHz、40MHz、50MHz。

是将和数学协微处理器以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯片内。

中集成的的数字运算速度是以前的两倍,内部缓存缩短了微处理器与慢速DRAM的等待时间。

并且,在80x86系列中首次采用了RISC(精简指令集)技术,可以在一个时钟周期内执行一条指令。

它还采用了突发总线方式,大大提高了与内存的数据交换速度。

由于这些改进,的性能比带有数学协微处理器的 DX性能提高了4倍。

随着芯片技术的不断发展,CPU的频率越来越快,而PC机外部设备受工艺限制,能够承受的工作频率有限,这就阻碍了CPU主频的进一步提高。

在这种情况下,出现了CPU倍频技术,该技术使CPU内部工作频率为微处理器外频的2~3倍,486 DX2、486 DX4的名字便是由此而来。

Intel DX常见的 CPU有 DX-33、40、50。

486 CPU与386 DX一样内外都是32位的,但是最慢的486 CPU也比最快的386 CPU要快,这是因为486 SX/DX执行一条指令,只需要一个振荡周期,而386DX CPU却需要两个周期。

Intel SX因为 DX CPU具有内置的浮点协微处理器,功能强大,当然价格也就比较昂贵。

为了适应普通的用户的需要,尤其是不需要进行大量浮点运算的用户,英特尔公司推出了486 SX CPU。

SX主板上一般都有协微处理器插座,如果需要浮点协微处理器的功能,可以插上一个协微处理器芯片,这样就等同于486 DX了。

常见的 SX CPU有 SX-25、33。

Intel DX2/DX4其实这种CPU的名字与频率是有关的,这种CPU的内部频率是主板频率的两/四倍,如 DX2-66,CPU的频率是66MHz,而主板的频率只要是33MHz就可以了。

Intel SL CPU SL CPU最初是为笔记本电脑和其他便携机设计的,与386SL一样,这种芯片使用3.3V而不是5V电源,而且也有内部切断电路,使微处理器和其他一些可选择的部件在不工作时,处于休眠状态,这样就可以减少笔记本电脑和其他便携机的能耗,延长使用时间。

Intel 486 OverDrive升级486 SX可以在主板的协微处理器插槽上安装一个SX芯片,使其等效于486 DX,但是这样升级后,只是增加了浮点协微处理器的能力,并没有提高系统的速度。

为了提高系统的速度,还有另外一种升级的方法,就是在协微处理器插槽上插上一个486 OverDrive CPU,它的原理与486 DX2 CPU一样,其内部操作速度可以是外部速度的两倍。

如一个20MHz的主板上安插了OverDrive CPU之后,CPU内部的操作速度可以达到40MHz。

486 OverDrive CPU也有浮点协微处理器的功能,常见的有:OverDrive-50、66、80。

TI 486 DX作为全球知名的半导体厂商之一,美国德州仪器(TI)也在486时代异军突起,它自行生产了486 DX系列CPU,尤其在486DX2成为主流后,其DX2-80因较高的性价比成为当时主流产品之一,TI 486最高主频为DX4-100,但其后再也没有进入过CPU市场。

Cyrix 486DLC这是Cyrix公司生产的486 CPU,说它是486 CPU,是指它的效率上逼近486 CPU,却并不是严格意义上的486 CPU,这是由486 CPU的特点而定的。

486DLC CPU只是将386DX CPU与1K Cache组合在一块芯片里,没有内含浮点协微处理器,执行一条指令需要两个振荡周期。

但是由于486DLC CPU设计精巧,486DLC-33 CPU的效率逼近英特尔公司的486 SX-25,而486DLC-40 CPU则超过了486 SX-25,并且486DLC-40 CPU的价格比486 SX-25便宜。

486DLC CPU是为了升级386DM而设计的,如果原来有一台386电脑,想升级到486,但是又不想更换主板,就可以拔下原来的386 CPU,插上一块486DLC CPU就可以了。

Cyrix 5x86自从英特尔另辟蹊径,开发了Pentium之后,Cyrix也很快推出了自己的新一代产品5x86。

它仍然延用原来486系列的CPU插座,而将主频从100MHz提高到120MHz。

5x86比起486来说性能是有所增加,可是比起Pentium来说,不但浮点性能远远不足,就连Cyrix一向自豪的整数运算性能也不那么高超,给人一种比上不足比下有余的感觉。

由于5x86可以使用486的主板,因此一般将它看成是过渡产品。

AMD 5x86AMD 486DX是AMD公司在 486市场的利器,它内置16KB回写缓存,并且开始了单周期多指令的时代,还具有分页虚拟内存管理技术。

由于后期TI推出了486DX2-80,价格非常低,英特尔又推出了Pentium系列,AMD为了抢占市场的空缺,推出了5x86系列CPU。

它是486级最高主频的产品,为5x86-120及133。

它采用了一体的16K回写缓存,0.35微米工艺,33×4的133频率,性能直指Pentiun 75,并且功耗要小于Pentium。

Intel Pentium1993年,全面超越486的新一代586 CPU问世,为了摆脱486时代微处理器名称混乱的困扰,英特尔公司把自己的新一代产品命名为Pentium(奔腾)以区别AMD和Cyrix的产品。

AMD和Cyrix也分别推出了K5和6x86微处理器来对付芯片巨人,但是由于奔腾微处理器的性能最佳,英特尔逐渐占据了大部分市场。

Pentium最初级的CPU是Pentium 60和Pentium 66,分别工作在与系统总线频率相同的60MHz和66MHz两种频率下,没有我们现在所说的倍频设置。

早期的奔腾75MHz~120MHz使用0.5微米的制造工艺,后期120MHz频率以上的奔腾则改用0.35微米工艺。

经典奔腾的性能相当平均,整数运算和浮点运算都不错。

Intel Pentium MMX为了提高电脑在多媒体、3D图形方面的应用能力,许多新指令集应运而生,其中最著名的三种便是英特尔的MMX、SSE和AMD的3D NOW!。

MMX(MultiMedia Extensions,多媒体扩展指令集)是英特尔于1996年发明的一项多媒体指令增强技术,包括57条多媒体指令,这些指令可以一次处理多个数据,MMX技术在软件的配合下,就可以得到更好的性能。

多能奔腾(Pentium MMX)的正式名称就是“带有MMX技术的Pentium”,是在1996年底发布的。

从多能奔腾开始,英特尔就对其生产的CPU开始锁倍频了,但是MMX的CPU超外频能力特别强,而且还可以通过提高核心电压来超倍频,所以那个时候超频是一个很时髦的行动。

超频这个词语也是从那个时候开始流行的。

多能奔腾是继Pentium后英特尔又一个成功的产品,其生命力也相当顽强。

多能奔腾在原Pentium的基础上进行了重大的改进,增加了片内16KB数据缓存和16KB指令缓存,4路写缓存以及分支预测单元和返回堆栈技术。

特别是新增加的57条MMX多媒体指令,使得多能奔腾即使在运行非MMX优化的程序时,也比同主频的Pentium CPU要快得多。

这57条MMX指令专门用来处理音频、视频等数据。

这些指令可以大大缩短CPU在处理多媒体数据时的等待时间,使CPU拥有更强大的数据处理能力。

与经典奔腾不同,多能奔腾采用了双电压设计,其内核电压为2.8V,系统I/O电压仍为原来的3.3V。

如果主板不支持双电压设计,那么就无法升级到多能奔腾。

多能奔腾的代号为P55C,是第一个有MMX技术(整量型单元执行)的CPU,拥有16KB数据L1 Cache,16KB指令L1 Cache,兼容SMM,64位总线,528MB/s的频宽,2时钟等待时间,450万个晶体管,功耗17瓦。

支持的工作频率有:133MHz、150MHz、166MHz、200MHz、233MHz。

Intel Pentium Pro曾几何时,Pentium Pro是高端CPU的代名词,Pentium Pro所表现的性能在当时让很多人大吃一惊,但是Pentium Pro是32位数据结构设计的CPU,所以Pentium Pro运行16位应用程序时性能一般,但仍然是32位的赢家,但是后来,MMX的出现使它黯然失色。

Pentium Pro(高能奔腾,686级的CPU)的核心架构代号为P6(也是未来PⅡ、PⅢ所使用的核心架构),这是第一代产品,二级Cache有256KB或512KB,最大有1MB的二级Cache。

工作频率有:133/66MHz(工程样品),150/60MHz、166/66MHz、180/60MHz、200/66MHz。

AMD K5K5是AMD公司第一个独立生产的x86级CPU,发布时间在1996年。

由于K5在开发上遇到了问题,其上市时间比英特尔的Pentium晚了许多,再加上性能不好,这个不成功的产品一度使得AMD的市场份额大量丧失。

K5的性能非常一般,整数运算能力不如Cyrix的6x86,但是仍比Pentium略强,浮点运算能力远远比不上Pentium,但稍强于Cyrix。

综合来看,K5属于实力比较平均的那一种产品。

K5低廉的价格显然比其性能更能吸引消费者,低价是这款CPU最大的卖点。

AMD K6AMD 自然不甘心Pentium在CPU市场上呼风唤雨,因此它们在1997年又推出了K6。

K6这款CPU的设计指标是相当高的,它拥有全新的MMX指令以及64KB L1 Cache(比奔腾MMX多了一倍),整体性能要优于奔腾MMX,接近同主频PⅡ的水平。

K6与K5相比,可以平行地处理更多的指令,并运行在更高的时钟频率上。

AMD在整数运算方面做得非常成功,K6稍微落后的地方是在运行需要使用到MMX或浮点运算的应用程序方面,比起同样频率的Pentium 要差许多。

K6拥有32KB数据L1 Cache,32KB指令L1 Cache,集成了880万个晶体管,采用0.35微米技术,五层CMOS,C4工艺反装晶片,内核面积168平方毫米(新产品为68平方毫米),使用Socket7架构。

Cyrix 6x86/MXCyrix 也算是一家老资格的CPU开发商了,早在x86时代,它和英特尔,AMD就形成了三雄并立的局面。

自从Cyrix与美国国家半导体公司合并后,使它终于拥有了自己的芯片生产线,成品也日益完善和完备。

Cyrix的6x86是投放到市场上与Pentium兼容的微处理器。

IDT WinChip美国IDT公司(Integrated Device Technology)作为新加入此领域的CPU生产厂商,在1997年推出的第一个微微处理器产品是WinChip(即C6),在整个CPU市场上所占的份额还不足1%。

1998年5月,IDT宣布了它的第二代产品WinChip 2 。

WinChip 2在原有WinChip的基础上作了一些改进,增加了一个双指令的MMX单元,增强了浮点运算功能。

改进后的WinChip 2比相同频率的WinChip性能提高约10%,基本达到Intel Pentium微处理器的性能。

Intel PentiumⅡ1997年~1998年是CPU市场竞争异常激烈的一年,这一时期的CPU芯片异彩纷呈,令人目不暇接。

PentiumⅡ的中文名称叫“奔腾二代”,它有Klamath、Deschutes、Mendocino、Katmai等几种不同核心结构的系列产品,其中第一代采用Klamath核心,0.35微米工艺制造,内部集成750万个晶体管,核心工作电压为2.8V。

PentiumⅡ微处理器采用了双重独立总线结构,即其中一条总线连通二级缓存,另一条负责主要内存。

PentiumⅡ使用了一种脱离芯片的外部高速L2 Cache,容量为512KB,并以CPU主频的一半速度运行。

作为一种补偿,英特尔将PentiumⅡ的L1 Cache从16KB增至32KB。

另外,为了打败竞争对手,英特尔第一次在PentiumⅡ中采用了具有专利权保护的Slot 1接口标准和SECC(单边接触盒)封装技术。

1998年4月16日,英特尔第一个支持100MHz额定外频的、代号为Deschutes的350、400MHz CPU正式推出。

采用新核心的PentiumⅡ微处理器不但外频提升至100MHz,而且它们采用0.25微米工艺制造,其核心工作电压也由2.8V降至2.0V,L1 Cache和L2 Cache分别是32KB、512KB。

支持芯片组主要是Intel的440BX。

在1998年至1999年间,英特尔公司推出了比PentiumⅡ功能更强大的CPU--Xeon(至强微处理器)。

该款微处理器采用的核心和PentiumⅡ差不多,0.25微米制造工艺,支持100MHz外频。

Xeon最大可配备2MB Cache,并运行在CPU核心频率下,它和PentiumⅡ采用的芯片不同,被称为CSRAM(Custom StaticRAM,定制静态存储器)。

除此之外,它支持八个CPU系统;使用36位内存地址和PSE模式(PSE36模式),最大800MB/s的内存带宽。

Xeon微处理器主要面向对性能要求更高的服务器和工作站系统,另外,Xeon的接口形式也有所变化,采用了比Slot 1稍大一些的Slot 2架构(可支持四个微处理器)。

Intel Celeron(赛扬)英特尔为进一步抢占低端市场,于1998年4月推出了一款廉价的CPU—Celeron(中文名叫赛扬)。

最初推出的Celeron有266MHz、300MHz两个版本,且都采用Covington核心,0.35微米工艺制造,内部集成1900万个晶体管和32KB一级缓存,工作电压为2.0V,外频66MHz。

Celeron与PentiumⅡ相比,去掉了片上的L2 Cache,此举虽然大大降低了成本,但也正因为没有二级缓存,该微处理器在性能上大打折扣,其整数性能甚至不如Pentium MMX。

为弥补缺乏二级缓存的Celeron微处理器性能上的不足,进一步在低端市场上打击竞争对手,英特尔在Celeron266、300推出后不久,又发布了采用Mendocino核心的新Celeron微处理器—Celeron300A、333、366。

与旧Celeron不同的是,新Celeron采用0.25微米工艺制造,同时它采用Slot 1架构及SEPP封装形式,内建32KB L1 Cache、128KB L2 Cache,且以CPU相同的核心频率工作,从而大大提高了L2 Cache的工作效率。

AMD K6-2AMD于1998年4月正式推出了K6-2微处理器。

它采用0.25微米工艺制造,芯片面积减小到了68平方毫米,晶体管数目也增加到930万个。

另外,K6-2具有64KB L1 Cache,二级缓存集成在主板上,容量从512KB到2MB之间,速度与系统总线频率同步,工作电压为2.2V,支持Socket 7架构。

K6-2是一个K6芯片加上100MHz总线频率和支持3D Now!浮点指令的“结合物”。

3D Now!技术是对x86体系的重大突破,它大大加强了处理3D图形和多媒体所需要的密集浮点运算性能。

此外,K6-2支持超标量MMX技术,支持100MHz总线频率,这意味着系统与L2缓存和内存的传输率提高近50%,从而大大提高了整个系统的表现。

Cyrix MⅡ作为Cyrix公司独自研发的最后一款微处理器,Cyrix MⅡ是于1998年3月开始生产的。

除了具有6x86本身的特性外,该微处理器还支持MMX指令,其核心电压为2.9V,具有256字节指令;3.5X倍频;核心内集成650万个晶体管,功耗20.6瓦;64KB一级缓存。

Rise mp6Rise公司是一家成立于1993年11月的美国公司,主要生产x86兼容的CPU,在1998年推出了mP6 CPU。

mp6不仅价格便宜,而且性能优异,有着很好的多媒体性能和强大的浮点运算。

mp6使用Socket 7/Super 7兼容插座,只有16KB的一级缓存。

Intel PentiumⅢ1999年春节刚过,英特尔公司就发布了采用Katmai核心的新一代微处理器—PentiumⅢ。

该微处理器除采用0.25微米工艺制造,内部集成950万个晶体管,Slot 1架构之外,它还具有以下新特点:系统总线频率为100MHz;采用第六代CPU核心—P6微架构,针对32位应用程序进行优化,双重独立总线;一级缓存为32KB(16KB指令缓存加16KB数据缓存),二级缓存大小为512KB,以CPU核心速度的一半运行;采用SECC2封装形式;新增加了能够增强音频、视频和3D图形效果的SSE(Streaming SIMD Extensions,数据流单指令多数据扩展)指令集,共70条新指令。

PentiumⅢ的起始主频速度为450MHz。

和PentiumⅡ Xeon一样,英特尔同样也推出了面向服务器和工作站系统的高性能CPU—PentiumⅢ Xeon至强微处理器。

除前期的PentiumⅡ Xeon500、550采用0.25微米技术外,该款微处理器是采用0.18微米工艺制造,Slot 2架构和SECC封装形式,内置32KB一级缓存和512KB二级缓存,工作电压为1.6V。

Intel CeleronⅡ为进一步巩固低端市场优势,英特尔于2000年3月29日推出了采用Coppermine核心CeleronⅡ。

该款微处理器同样采用0.18微米工艺制造,核心集成1900万个晶体管,采用FC-PGA封装形式,它和赛扬Mendocino一样内建128KB和CPU同步运行的L2 Cache,故其内核也称为Coppermine 128。

CeleronⅡ不支持多微处理器系统。

但是,CeleronⅡ的外频仍然只有66MHz,这在很大程度上限制了其性能的发挥。

AMD K6-ⅢAMD于1999年2月推出了代号为“Sharptooth”(利齿)的K6-Ⅲ,它是该公司最后一款支持Super 7架构和CPGA封装形式的CPU,采用0.25微米制造工艺、内核面积是135平方毫米,集成了2130万个晶体管,工作电压为2.2V/2.4V。

相对于

全球首颗!RISC-V处理器大飞跃,模拟AI芯片问世

近日,据外媒披露,全球首款集成了RISC-V指令集的模拟AI芯片——Mythic AMP在美国奥斯汀问世。

这是一款单芯片模拟计算设备,并采用Mythic的模拟计算引擎,而不是利用传统的数字来创建处理器,以便于将内存集成到处理器中,耗电量比传统模拟处理器低 10 倍。

熟悉传统计算原理的都知道,在常规计算机中,数据会定期从 DRAM 内存传输到 CPU。

内存保存程序和数据。计算机中的处理器和内存是分开的,数据在两者之间移动。处理器无论速度有多快,在从内存中获取数据时都必须处于空闲状态,并且取决于传输速率——这就是所谓的冯诺依曼限制。因此,将计算和内存合并到单个设备中就成为了大家 探索 的解决方法,而模拟 AI 就消除了冯诺依曼瓶颈,从而显着提高了性能。

目前关于AI 芯片并没有一个严格的定义。比较宽泛的定义是面向人工智能应用的芯片都可以称为AI 芯片。

AI 芯片主要包括三类:

在AI应用还没有得到市场验证之前,通常使用已有的通用芯片进行并行加速计算,可以避免专门研发ASIC芯片的高投入和高风险。但是这类通用芯片设计初衷并非专门针对深度学习,因而存在性能、功耗等方面的局限性。随着人工智能应用规模持续扩大,这类问题日益突显,待深度学习算法稳定后,AI 芯片可采用 ASIC 设计方法进行全定制,使性能、功耗和面积等指标面向深度学习算法做到最优。

提高AI 芯片性能和能效的关键之一在于支持高效的数据访问。在传统冯·诺伊曼体系结构中,数据从处理单元外的存储器提取,处理完之后再写回存储器。在AI 芯片实现中,基于冯·诺伊曼体系结构,提供运算能力相对是比较简单易行的,但由于运算部件和存储部件存在速度差异,当运算能力达到一定程度,由于访问存储器的速度无法跟上运算部件消耗数据的速度,再增加运算部件也无法得到充分利用,即形成所谓的冯·诺伊曼“瓶颈”,或“内存墙”问题,是长期困扰计算机体系结构的难题。目前常见的方法是利用高速缓存(Cache)等层次化存储技术尽量缓解运算和存储的速度差异。

rx470显卡能挖以太坊吗?

GPU服务器是基于GPU的应用于视频编解码、深度学习、科学计算等多种场景的快速、稳定、弹性的计算服务。

作用是:出色的图形处理能力和高性能计算能力提供极致计算性能,有效解放计算压力,提升产品的计算处理效率与竞争力。

采用2颗至强E5-2600V3系列处理器,内存采用128GB/256GBDDR/2400MHZ,系统硬盘采用2块512GSSD固态硬盘,数据硬盘采用3块25寸2T企业级硬盘,或者3块35寸4T企业级硬盘,平台采用支持两GPU服务器(LZ-743GR),四GPU服务器(LZ-748GT),八GPU服务器(LZ-4028GR)。

rx470显卡挖矿算力215mh/s,那么换算成一天算力是多少T?

算力是指计算设备通过处理数据,实现特定结果输出的计算能力。

算力广泛存在于手机、PC、超级计算机等各种硬件设备中,没有算力,这些软、硬件就不能正常使用。而玩虚拟货币的投资者,都听过算力这个词,在区块链中,算力通常是指挖矿机挖出比特币的能力,算力占全网算力的比例越高,算力产出的比特币就越多。

算力可分为三类:第一类,就是高性能计算,即“超算”。第二类算力,为人工智能计算机,主要用于处理人工智能应用问题;第三类就是数据中心,它更多是通过云计算的方式给大家提供算力的公共服务。这三种计算中心,合起来就反映出一个国家的算力。

2023年算力龙头上市公司:

1、拓维信息:公司依托兆瀚服务器和兆瀚AI推理服务器提供的通用和A算力支持,在云边端的技术框架内,重点发展鸿蒙行业专属操作系统、鸿蒙行业专属终端、拓维元操作系统、行业边缘一体机,“软+硬”深度融合,实现云边端协同,以边端促云。

2、科大讯飞:讯飞的算力完全满足AI算法模型训练,可面向开放平台数百万开发者和其他行业伙伴提供相关AI服务的需求,公司持续打造人工智能核心技术的领先引擎,通过无监督训练、小数据学习算法的突破,用更少的标记数据实现更好的效果,从而降低人工智能在各个领域推广落地的成本。

3、首都在线:公司的CDS首云异构算力平台,主要面向以GPU算力为主的业务场景,既包括了以深度学习、AI计算、超算为主的算力业务,也覆盖了以影视渲染、实时渲染、云游戏、XR等视觉计算需求。

算盘和计算机

显卡现在挖不出来比特币的。你这个算力是以太坊的算力。计算方法也不对

具体步骤如下:

一天有秒,而你提供的单位mh/s并不是容量单位,所以请自行计算。

ETH ETC ZEC SC 等才是显卡挖矿的。

最近因为挖矿火爆,部分显卡型号供货紧张,A卡就有好几款基本断货了,价格也上涨了不少。英伟达专业矿卡可能就在本月10号左右出货,而A卡这边有RX470、RX560两款专业矿卡,后续是否还会有其它型号的专业矿卡型号推出,那就得看挖矿还是否能稳定下去了。本次我们要对比的是RX460和GTX1060两款显卡的挖矿算力,下面的测试数据是以太币挖矿算力。

英伟达发布史上最强计算平台,黄教主:自动驾驶不再担心算力问题

硅谷的计算机博物馆认为中国的算盘是最早的计算机之一。算盘具备了计算机的基本特点,软件就是口诀,输入、输出、计算、存储就靠算珠和算盘的框架。仔细想想,这还真是一台极简主义的发明。

算盘非常好用,在中国,直到90年代随着计算机的普及,算盘才被彻底取代掉。80年代计算器发明以后,在很多专业的财会领域,并没有取代算盘,很多老师傅还是觉得算盘更快。

在电视剧《暗算》里,我们甚至看到一堆人使用算盘计算来破解密码。

算盘在中国的出现,最早可以追溯到东汉,最晚也基本是宋元时代了。可以想象在那个年代,有了算盘的中国人,在算力上绝对碾压全球。

西方世界开始钻研用机械来做计算大约要到17世纪了,也就是我们的晚明时期。帕斯卡发明了机械计算器,使用齿轮等复杂机械装置来做加减法。虽然它的计算速度还是不如算盘,但它的好处是完全自动的,我们只管输入,具体计算完全靠机械装置来完成,不需要我们背诵乘法口诀了。

巴贝奇后来发明了差分机和分析机,可以进行加减乘除以外的更加复杂的计算,如对数、三角函数、平方、微积分计算等。

当然,机械计算机过于复杂,并没有真正流行开,但是从机械计算机和算盘的区别,我们已经开出东西方思维的不同,甚至文明的不同走向。

1、在制造和使用工具上,中国在明末之前并不落后。

2、但是,中国的工具相对简单,要进一步提高效率,需要的不是进一步升级工具,而是很多人一起使用工具,比如100个人一起用算盘。但是西方对工具赋予了几乎无限的能力预期,使得他们发明了只需要极少数人操作,但可以完成巨大工作量的工具。机械计算器是一种,其它还有很多,比如纺织机、蒸汽机等。

3、中国文化自己对于工具的进一步发展几乎停滞了,而西方是日新月异。

西方学者有个观点,说中国在明朝和清朝时期,农业和人口政策都发展的太好了,人口规模达到了数亿,这样造成了一种内卷化效应,也就是说中国的廉价劳动力太多了,对任何提升劳动效率的发明创造都没有需求。所以,中华文明自己把自己锁死了,只能靠西方文明的强势入侵才能走出死循环。

李约瑟也有著名一问,为什么古代科技那么发达的中国没有诞生科学。

其实科学是一整套思维和认知体系,包括形而上学、逻辑、数学、怀疑精神、独立思想等等。这些其实在中国古代的皇权社会都不具备。所以,也不仅仅是内卷化的问题。

我们再回头看看题目里说的,算盘也使计算机的问题。

我们发明了算盘,但是直到90年代,我们还在使用算盘。但是西方社会已经从机械计算器发展到了今天的各种电子计算机。

我们的文明在工具的进化上停止了,但是西方文明却在一直不断的进步。这其实像极了,人和动物的区别,不管是使用工具还是群体协作,动物一直停留在一个水平不再发展了,但是人却一直发展,其速度远超生物基因的变异速度。所以很多学者认为,智人的思维升级以后,人类的发展速度已经摆脱了生物基因,我们超越了进化论。道金斯提出了文化基因的概念,meme,他认为文化基因自己也在变异和复制。

从这个意义上说,应该是某种文化基因,比如科技基因,在东西方文明中有着巨大区别,这种区别在晚明以后发生了质变。科技基因自己在全世界繁殖、变异、进化。而我们中国人,自己并没有演化出科技基因。

凯文凯利在他的书《科技究竟想要什么》里,也提出,科技也是一种生命,它有自己的生存和发展动力。

显卡怎么计算挖矿算力

原本应该在今年 3 月份于加州圣何塞举办的英伟达 GTC 2020 大会,因为全球性新冠病毒肺炎的爆发而不得不推迟举行。

比原计划晚了将近 2 个月,英伟达 GTC 2020 终于在 5 月 14 日回归。

不过这一次开发者们没办法在线下集会,只能通过线上直播观看「皮衣教主」黄仁勋的主题演讲。老黄此次是在他硅谷的家中完成了这场别开生面的「Kitchen Keynote」。

虽然是厨房举行,英伟达依然爆出「核弹」,发布了全新一代的 GPU 架构 Ampere(安培)。

在自动驾驶方向上,英伟达通过两块 Orin SoC 和两块基于安培架构的 GPU 组合,实现了前所未有的2000 TOPS算力的 Robotaxi 计算平台,整体功耗为800W。

有业界观点认为,实现 L2 自动驾驶需要的计算力小于 10 TOPS,L3 需要的计算力为 30 - 60 TOPS,L4 需要的计算力大于 100 TOPS,L5 需要的计算力至少为 1000 TOPS。

现在的英伟达自动驾驶计算平台已经建立起了从10TOPS/5W,200TOPS/45W到2000 TOPS/800W的完整产品线,分别对应前视模块、L2+ADAS以及Robotaxi的各级应用。

从产品线看,英伟达Drive AGX将全面对标 MobileyeEyeQ系列,希望成为量产供应链中的关键厂商。

1、全新 GPU 架构:Ampere(安培)

2 个月的等待是值得的,本次 GTC 上,黄仁勋重磅发布了英伟达全新一代 GPU 架构 Ampere(安培)以及基于这一架构的首款 GPU NVIDIA A100。

A100 在整体性能上相比于前代基于 Volta 架构的产品有 20 倍的提升,这颗 GPU 将主要用于数据分析、专业计算以及图形处理。

在安培架构之前,英伟达已经研发了多代 GPU 架构,它们都是以科学发展史上的伟人来命名的。

比如 Tesla(特斯拉)、Fermi(费米)、Kepler(开普勒)、Maxwell(麦克斯维尔)、Pascal(帕斯卡)、Volta(伏特)以及 Turing(图灵)。

这些核心架构的升级正是推动英伟达各类 GPU 产品整体性能提升的关键。

针对基于安培架构的首款 GPU A100,黄仁勋细数了它的五大核心特点:

集成了超过 540 亿个晶体管,是全球规模最大的 7nm 处理器;引入第三代张量运算指令 Tensor Core 核心,这一代 Tensor Core 更加灵活、速度更快,同时更易于使用;采用了结构化稀疏加速技术,性能得以大幅提升;支持单一 A100 GPU 被分割为多达 7 块独立的 GPU,而且每一块 GPU 都有自己的资源,为不同规模的工作提供不同的计算力;集成了第三代 NVLink 技术,使 GPU 之间高速连接速度翻倍,多颗 A100 可组成一个巨型 GPU,性能可扩展。

这些优势累加起来,最终让 A100 相较于前代基于 Volta 架构的 GPU 在训练性能上提升了6 倍,在推理性能上提升了7 倍。

最重要的是,A100 现在就可以向用户供货,采用的是台积电的 7nm 工艺制程生产。

阿里云、网络云、腾讯云这些国内企业正在计划提供基于 A100 GPU 的服务。

2、Orin+安培架构 GPU:实现 2000TOPS 算力

随着英伟达全新 GPU 架构安培的推出,英伟达的自动驾驶平台(NVIDIA Drive)也迎来了一次性能的飞跃。

大家知道,英伟达此前已经推出了多代 Drive AGX 自动驾驶平台以及 SoC,包括Drive AGX Xavier、Drive AGX Pegasus以及Drive AGX Orin。

其中,Drive AGX Xavier 平台包含了两颗 Xavier SoC,算力可以达到 30TOPS,功耗为 30W。

最近上市的小鹏 P7 上就量产搭载了这一计算平台,用于实现一系列 L2 级自动辅助驾驶功能。

Drive AGX Pegasus 平台则包括了两颗 Xavier SoC 和两颗基于图灵架构的 GPU,算力能做到 320TOPS,功耗为 500W。

目前有文远知行这样的自动驾驶公司在使用这一计算平台。

在 2019 年 12 月的 GTC 中国大会上,英伟达又发布了最新一代的自动驾驶计算 SoC Orin。

这颗芯片由 170 亿个晶体管组成,集成了英伟达新一代 GPU 架构和 Arm Hercules CPU 内核以及全新深度学习和计算机视觉加速器,最高每秒可运行 200 万亿次计算。

相较于上一代 Xavier 的性能,提升了 7 倍。

如今,英伟达进一步将自动驾驶计算平台的算力往前推进,通过将两颗 Orin SoC 和两块基于安培架构的 GPU 集成起来,达到惊人的 2000TOPS 算力。

相较于 Drive AGX Pegasus 的性能又提升了 6 倍多,相应地,其功耗为 800W。

按一颗 Orin SoC 200TOPS 算力来计算,一块基于安培架构的 GPU 的算力达到了 800TOPS。

正因为高算力,这个平台能够处理全自动驾驶出租车运行所需的更高分辨率传感器输入和更先进的自动驾驶深度神经网络。

对于高阶自动驾驶技术的发展而言,英伟达正在依靠 Orin SoC 和安培 GPU 架构在计算平台方面引领整个行业。

当然,作为一个软件定义的平台,英伟达 Drive AGX 具备很好的可扩展性。

特别是随着安培 GPU 架构的推出,该平台已经可以实现从入门级 ADAS 解决方案到 L5 级自动驾驶出租车系统的全方位覆盖。

比如英伟达的 Orin 处理器系列中,有一款低成本的产品可以提供 10TOPS 的算力,功耗仅为 5W,可用作车辆前视 ADAS 的计算平台。

换句话说,采用英伟达 Drive AGX 平台的开发者在单一平台上仅基于一种架构便能开发出适应不同细分市场的自动驾驶系统,省去了单独开发多个子系统(ADAS、L2+ 等系统)的高昂成本。

不过,想采用 Orin 处理器的厂商还得等一段时间,因为这款芯片会从 2021 年开始提供样品,到2022 年下半年才会投入生产并开始供货。

3、英伟达自动驾驶「朋友圈」再扩大

本届 GTC 上,英伟达的自动驾驶「朋友圈」继续扩大。

中国自动驾驶公司小马智行(Ponyai)、美国电动车创业公司Canoo和法拉第未来(Faraday Future)加入到英伟达的自动驾驶生态圈,将采用英伟达的 Drive AGX 计算平台以及相应的配套软件。

小马智行将会基于 Drive AGX Pegasus 计算平台打造全新一代 Robotaxi 车型。

此前,小马智行已经拿到了丰田的 4 亿美金投资,不知道其全新一代 Robotaxi 会不会基于丰田旗下车型打造。

美国的电动汽车初创公司 Canoo 推出了一款专门用于共享出行服务的电动迷你巴士,计划在 2021 年下半年投入生产。

为了实现辅助驾驶的系列功能,这款车型会搭载英伟达 Drive AGX Xavier 计算平台。前不久,Canoo 还和现代汽车达成合作,要携手开发电动汽车平台。

作为全球新造车圈内比较特殊存在的法拉第未来,这一次也加入到了英伟达的自动驾驶生态圈。

FF 首款量产车 FF91 上的自动驾驶系统将基于 Drive AGX Xavier 计算平台打造,全车搭载了多达 36 颗各类传感器。

法拉第未来官方称 FF91 有望在今年年底开始交付,不知道届时会不会再一次跳票。

作为 GPU 领域绝对霸主的英伟达,在高算力的数据中心 GPU 以及高性能、可扩展的自动驾驶计算平台的加持下,已经建起了一个完整的集数据收集、模型训练、仿真测试、远程控制和实车应用的软件定义的自动驾驶平台,实现了端到端的完整闭环。

同时,其自动驾驶生态圈也在不断扩大,包括汽车制造商、一级供应商、传感器供应商、Robotaxi 研发公司和软件初创公司在内的数百家自动驾驶产业链上的企业已经在基于英伟达的计算硬件和配套软件开发、测试和应用自动驾驶车辆。

未来,在整个自动驾驶产业里,以计算芯片为核心优势,英伟达的触角将更加深入,有机会成为产业链条上不可或缺的供应商。

基于架构创新,业内首款存算一体大算力AI芯片点亮

可以参考下面,根据一些网吧市场常用的显卡,整理的一份相关显卡的价格和算力以及预计回本期,大概可以做个参考:

Radeon RX 580显卡

整机功耗:243W

计算力:224M

显卡售价:1999元

每24小时挖ETH数量:0015

每24小时产生收益:2448元

预计回本时间:8166天

Radeon RX 470显卡

整机功耗:159W

计算力:243M

显卡售价:1599元

每24小时挖ETH数量:0017

每24小时产生收益:279元

预计回本时间:5731天

Radeon RX 480显卡

整机功耗:171W

计算力:244M

显卡售价:1999元

每24小时挖ETH数量:0017

每24小时产生收益:2787元

预计回本时间:7173天

扩展资料:

显卡(Video card,Graphics card)全称显示接口卡,又称显示适配器,是计算机最基本配置、最重要的配件之一。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。

显卡接在电脑主板上,它将电脑的数字信号转换成模拟信号让显示器显示出来,同时显卡还是有图像处理能力,可协助CPU工作,提高整体的运行速度。对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。 民用和军用显卡图形芯片供应商主要包括AMD(超微半导体)和Nvidia(英伟达)2家。现在的top500计算机,都包含显卡计算核心。在科学计算中,显卡被称为显示加速卡。

参考资料:

显卡 网络百科

5月23日,AI芯片公司后摩智能宣布,其自主研发的业内首款存算一体大算力AI芯片成功点亮,并成功跑通智能驾驶算法模型。芯片“点亮”指电流顺利通过芯片,通常意味着芯片可用,后续测试修正后即可量产。

基于架构创新,该款芯片采用SRAM(静态随机存取存储器)作为存算一体介质,通过存储单元和计算单元的深度融合,实现了高性能和低功耗,样片算力达20TOPS(TOPS是处理器运算能力单位),可扩展至200TOPS,计算单元能效比高达20TOPS/W(TOPS/W是评价处理器运算能力的性能指标,用于度量在1W功耗的情况下处理器能进行多少万亿次操作)。这是业内首款基于严格存内计算架构、AI算力达到数十TOPS或者更高、可支持大规模视觉计算模型的AI芯片(存内计算,顾名思义就是把计算单元嵌入到内存当中,是一种跳出传统计算机结构体系的技术)。与传统架构下的大算力芯片相比,该款芯片在算力、能效比等方面都具有显著的优势。

据悉,该款芯片采用22nm成熟工艺制程,在提升能效比的同时,还能有效把控制造成本。此外,在灵活性方面,该款芯片不但支持市面上的主流算法,还可以支持不同客户定制自己的算子,更加适配于算法的高速迭代。

在智能驾驶等边缘端高并发计算场景中,除了对算力需求高外,对芯片的功耗和散热也有很高的要求。目前,常规架构芯片设计中内存系统的性能提升速度大幅落后于处理器的性能提升速度,有限的内存带宽无法保证数据高速传输,无法满足高级别智能驾驶的计算需求。其次,数据来回传输又会产生巨大的功耗。 后摩智能基于该款芯片,首次在存内计算架构上跑通了智能驾驶场景下多场景、多任务算法模型,为高级别智能驾驶提供了一条全新的技术路径,未来有望更好地满足高级别智能驾驶时代的需求。

后摩智能是国内率先通过底层架构创新,进行大算力AI芯片设计的初创企业。任何颠覆式创新都会面对极高的技术挑战,研发人员需要根据传统存储器件重新设计电路、单元阵列、工具链等,同时必须突破各种物理和结构上的技术难题。此次芯片点亮成功,标志着其在大算力存算一体技术的工程化落地取得了关键性的突破。

后摩智能创立于2020年底,总部位于南京,在北京、上海、深圳均拥有技术团队。截至目前,后摩智能已完成3轮融资,投资方涵盖红杉中国、经纬创投、启明创投、联想创投等头部机构,以及金浦悦达 汽车 、中关村启航等国资基金。

相关文章